2025年7月5日至12日,中南财经政法大学“竹织经纬”实践团队深入广东省佛山市南海区,开展为期五天的文化赋能乡村振兴调研。团队响应“以文化驱动发展,以人文价值重构经济逻辑,以城乡互哺促进共同富裕”的重要指示,聚焦入选“全国乡村文化建设典型案例”的罗行艺术墟,探寻竹编非遗通过人文经济学路径激活乡村发展的创新实践。

初遇罗行:老手艺里的新活力

“别说小朋友了,连很多大人都不会(编竹编)了。”7月5日清晨,罗行墟青石板路上飘散着竹篾清香。67岁的文姨坐在竹编教室的藤椅上,指尖灵巧地穿梭于竹篾之间。“编竹器最难的是耐心,竹子要泡软了才好穿,急不得。”文姨一边演示基础编织手法,一边向同学们讲述自己十三岁跟着妈妈和奶奶学竹编的故事。展示架上,竹编娃娃、小鸡摆件和各式竹篮错落摆放,“这些都是我编的,娃娃能卖一两百块,篮子几十块,别看价不高,做起来可费时间呢。”在走访中,艺术墟工作人员指着斑驳的供销社门牌解释重生历程:这座曾因水运没落沦为“鬼墟”的百年集市,2017年借竹编文化节重启,如今年接待游客超8万人次,已成为集艺术创作、非遗传承于一体的文化地标。这份始于竹编的文化初体验,让团队对南海非遗活化充满期待。

图为文姨向团队成员演示基础编织手法。 赵昱 供图

人文联动:IP 融合的新路径

带着对罗行竹编的深刻印象,7月6日,团队一行来到康有为博物馆。作为南海人文资源的重要载体,博物馆内详实的史料与多媒体展陈,生动再现了康有为先生推动近代变革的历程。“南海不仅有竹编这样的传统技艺,更有深厚的人文积淀。”团队成员在参观中感慨道,而这样的感受恰好与前一天罗行墟工作人员的介绍形成呼应——南海区正统筹文旅资源,将康有为文化IP与竹编非遗联动开发,去年推出的文创雪糕6天销量超6000条,这一成功案例为非遗商业化提供了清晰可见的新思路。

图为团队成员参观康有为博物馆。 李雅娴 供图

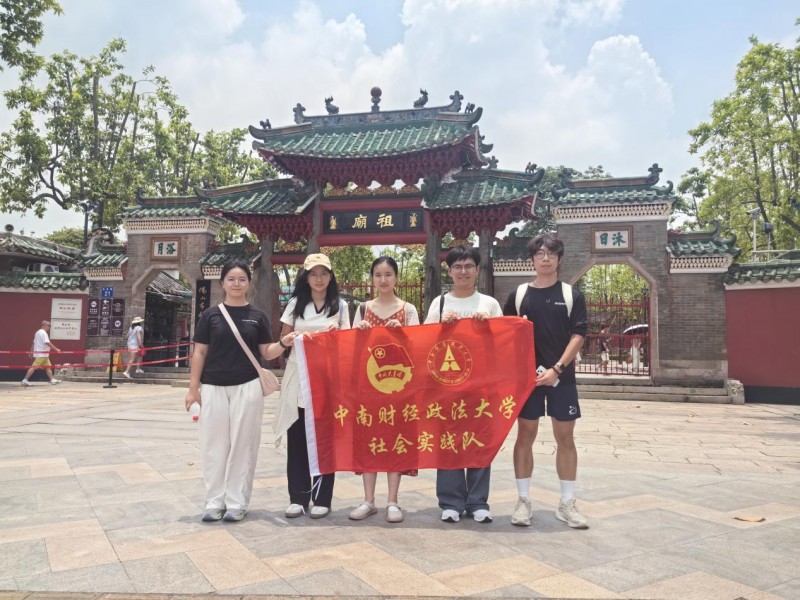

图为团队成员在罗行艺术墟合照。 何恩希 供图

古村新韵:文产融合的实践场

非遗的活化不仅需要文化IP的联动,更需要扎根乡村的具体实践。7月7日,团队走进仙岗村,古巷深处传来的阵阵竹篾敲击声,瞬间将大家的注意力拉回到非遗传承的鲜活场景中。这里是“文产特派员制度”的实践地之一,而村旁的有为水道碧波荡漾,沿线串联起多个非遗点位,“这是我们‘文化+生态’的振兴路径,让游客在乘船时就能感受民俗文化。”随行的社区工作人员介绍道。仙岗村的实践让团队看到,非遗与乡村发展的结合能催生出独特的文化生态。

匠心传承:岭南文化的多元表达

从乡村实践到文化地标,岭南文化的多样性在7月8日的佛山祖庙之行中得到进一步展现。祖庙的灰塑与砖雕让团队成员驻足惊叹,作为岭南文化的集大成者,其建筑技艺与罗行竹编虽形式不同,却同样承载着岭南工匠的智慧。“你看这屋檐上的雕刻,和竹编一样讲究虚实相生,都是老祖宗传下来的宝贝。”讲解员的话让同学们对非遗的多样性有了更深理解。团队注意到,祖庙通过定期举办非遗展演、南派舞狮表演,让古老技艺在当代持续焕活,这种多元的传承方式为非遗的发展提供了借鉴。

图为团队成员参观祖庙。 招伟伦 供图

古今相映:文化传承的多面图景

文化传承的内涵远不止于传统技艺,7月9日,团队的行程转向岭南天地与中共南海县委旧址,探索文化传承的更多维度。在岭南天地,镬耳墙古建筑中入驻的文创店铺,展示着“保护+商业”的活化模式,让传统建筑在现代商业中焕发新生;而在中共南海县委旧址,红色史料与革命故事让大家深刻认识到,文化传承既包括非遗技艺,也涵盖红色精神,这种多面图景让团队对“文化振兴”有了更全面的认知。

图为团队成员参观中共南海县委旧址。 招伟伦 供图

图为中共南海县委旧址展厅。 招伟伦 供图

重返墟日:三方合力的振兴密码

时隔一周,7月12日,团队再次回到罗行艺术墟,恰逢月度墟日,这让大家得以见证非遗活化的持续活力。文姨和其他三四位传承人在摊位前教游客编竹蜻蜓,年轻志愿者则忙着展示竹编文创。“我们一个月教十个人,今天你们也算学会基础啦。”文姨笑着对完成作品的游客说。工作人员介绍,艺术墟通过“免租3年+最高10万装修补贴”的招商政策吸引商户,2024年旅游收入达1560万元,“政府出钱改造基础设施,艺术家带来创意,传承人守住技艺,这就是我们的振兴密码。”这番话为团队的南海之行画上了圆满的句号,也让大家对非遗赋能乡村振兴的路径有了更清晰的答案。

图为游客在月度墟日游玩罗行艺术墟。 何恩希 供图

此次实践中,团队走访多个文化点位,访谈非遗传承人、政府工作人员等多人。从竹编教室的经纬交错到艺术墟的业态创新,从南海人文资源的联动开发到文产特派员的精准帮扶,中南财经政法大学学子用脚步丈量文化根脉,以青春视角解读“人文经济+非遗+乡村振兴”。未来,他们将继续深耕调研成果,为非遗传承与乡村振兴贡献青年智慧。(通讯员 高舒翔 何恩希 招伟伦 赵昱 李雅娴)

下一篇:没有了